在问世之初,小米汽车就在性能、造型上对标保时捷,但很少有人会认为,售价在20万-30万元左右的小米汽车,在市场定位上能与保时捷重叠。

不过就在最近,小米汽车和保时捷前后脚发布了销量数据:上市15个月,小米汽车已完成30万辆交付;而2025年上半年,保时捷全球市场销量同比下降6%,其中,中国市场的销量仅2.13万辆,同比下降28%。

而就在上个月26日,小米汽车正式推出第三款车型小米YU7。而这款纯电SUV的火爆表现,与保时捷中国市场代表车型Cayenne和Macan的销量惨淡对比鲜明。业内在震惊之余,也不得不重新考虑小米汽车带来的市场冲击,以及豪华车电动化的未来。

豪车平替的“红与黑”

“设计这款产品的时候是直接对标保时捷来做的!”15个月前,在小米汽车SU7发布会上,小米集团创始人雷军曾直言。

很快,随着小米SU7车主们晒着“保时捷同款”尾翼自拍照广为流传,“豪车平替”“宝石米”的说法更成为网络热梗;而业内则对“小米对标保时捷”冷眼旁观。毕竟,公众对小米这种互联网新贵,一直有“PPT造车”的成见;另一方面,保时捷毕竟隶属于大众集团,背后是“百年汽车工业”的技术支撑。

而从价格定位上看,小米汽车和保时捷更是相去甚远:小米SU7系列轿车21.59万元起,定位为C级高性能纯电轿车的Max版售价为29.99万元;刚刚上市的小米YU7系列SUV售价25.35万元起,主打高性能与科技体验的Max版,售价为32.99万元。纵观小米汽车全系列产品线,也只有SU7 Ultra旗舰电动轿跑的52.99万元售价,才稍稍接近保时捷的价位区间。

再看保时捷各系车型,售价尽显豪车气息:作为入门车型的2025款 Macan 2.0T 逐梦版,售价达到61.8万元;耳熟能详的Cayenne系列,更是达91.8万元起售。跑车方面,Panamera系列售价97.8万元起、911系列146.8万元起售,即便是定位为入门跑车的718系列,售价也达56.5万元。

或许正因双方差距如此明显,“宝石米”才会成为网络热梗。而且也正因双方差距如此明显,小米汽车在市场上的火热表现,与保时捷接连收缩的态势才对比鲜明。

细分市场的“进与退”

时间退回到2001年,那一年,保时捷进入中国市场,并在2015年将中国建设成为其全球最大单一市场;到了2021年,保时捷在华销量更是逼近10万辆,达到巅峰。

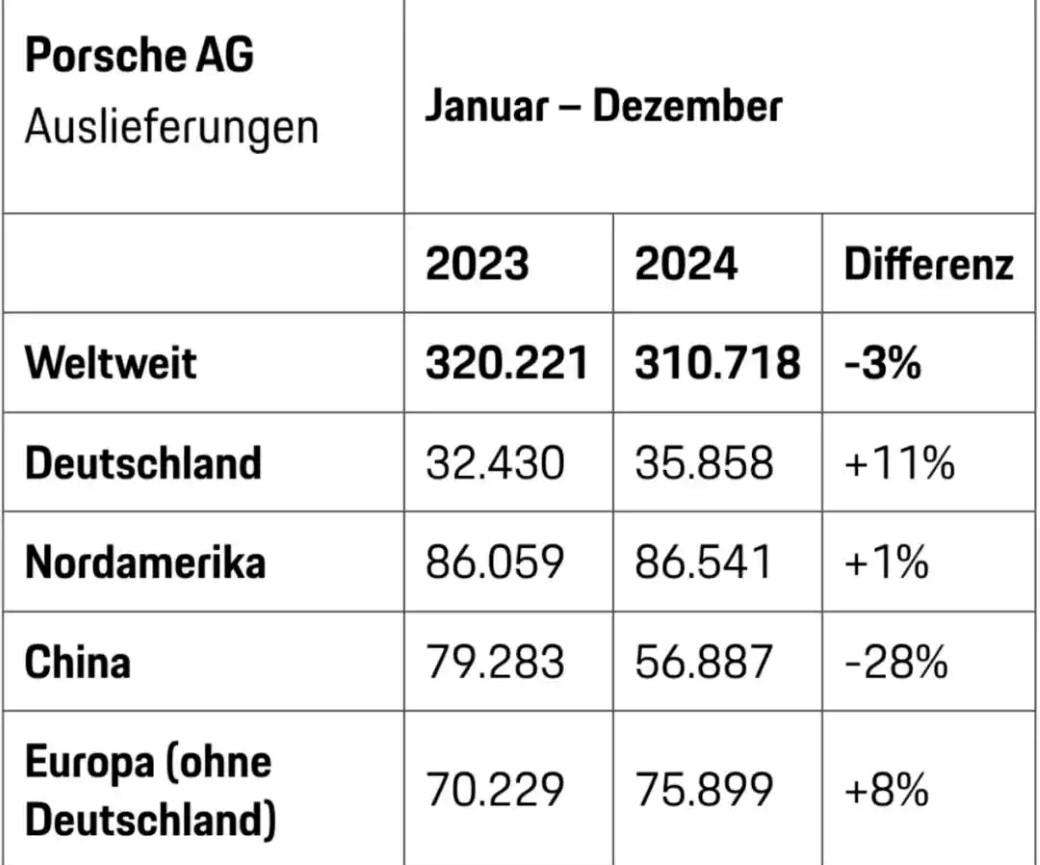

但自2022年起,保时捷在华销量开始下滑:当年同比下降2.5%;2023年,同比下跌15%;2024年,同比下降28%。

直到今年,下跌的趋势依然没有缓解。7月8日,保时捷交出了2025年上半年成绩单:全球市场销量为14.6万辆,同比下降6%。

在中国市场,这个曾经占保时捷全球销量三成的市场上,上半年销量仅2.13万辆,同比下降28%,是全球降幅最大的市场。

从具体车型看,纯电车型Taycan系列中国市场销量跌幅达49%,成为下滑重灾区;中国市场最为认可的Cayenne,全球销量跌幅达到23%,而保时捷官方更是并未对中国市场作出说明。未对中国市场销量作出说明的,还有Panamera系列、911系列、718系列跑车,其中,后两者的全球销量均出现了下降,分别为9%和12%,而718系列更是计划在2025年第四季度停产。

值得注意的是国内豪华高性能SUV市场,此前一般认为,正是保时捷Cayenne和Macan定义了该细分领域。但在2024年,中国市场30万元以上的高端SUV增长了7.4%,其中超过60%的功劳都是国产车贡献的。

今年6月26日,小米YU7问世了。而小米YU7的热销为本就火爆的国内豪华高性能SUV市场提供了新的注脚;而Cayenne和Macan销量的暴跌,在火爆市场的背景前显得尤为落寞。

豪华汽车的“罪与罚”

有人将开车比作看时间,认为新能源汽车好比手机,不仅报时准,功能还很人性化。

照此逻辑,燃油车就像是机械式手表,不仅凝聚着人类手工艺的巅峰水准,其中为校正地心引力误差而发明的陀飞轮装置,更让人联想到燃油车的底盘调校技术。

继续探讨下去,新能源汽车就应该走实用路线:将驾驶性能提上去,把能耗和价格降下来;而燃油车就应该走豪华路线,成为品位与身份的象征,一如大咖腕上的金表。

然而追求实用的国产新能源汽车品牌,不可避免地在价格和性能上出现内卷;而西方汽车品牌在中国市场也集体遭到承压,被本土品牌在电动化、智能化、服务体系上全面反超。尤其是传统豪华车品牌,其技术壁垒和品牌溢价正被快速稀释。

让人欣慰的是,小米汽车和保时捷不约而同奋起“逆天改命”:“直接对标保时捷”的宣言,便被认为是小米汽车向豪华车市场的一次冲击,也被认为是国产汽车品牌对摆脱内卷的一次表态;而保时捷更是在70周年庆典上,推出了首款纯电量产版车型Taycan,并在2019年下半年正式登陆国内市场。

谁说国产新能源做不出豪华车?谁又能说豪华车不应该新能源化?

当然,奋起之路注定不会平坦,小米汽车“豪车平替”的帽子还得再戴一段时间,而保时捷Taycan在国内市场销量大跌,也证明国内市场目前并不认可新能源豪华车。但谁又能说,奋起一搏,不会成为汽车市场前进的契机呢?

(大众新闻·经济导报记者 杜杨)

|