经济导报记者 杜杨

9月18日,无棣县柳堡镇小开河东岸,万亩棉田吐露出星星点点的白色棉絮,还有半个月即可开始采摘了。山东绿风农业集团有限公司(与该集团的前身均统称为“绿风农业”)董事长崔立华告诉经济导报记者,他们采用良法、良种,以及卫星导航、无人农机等先进农机农艺融合技术,确保播种等行距76厘米,实现棉花全程机械化田间生产,最终靠“草棉轮作”增效上位,使棉田亩增收近千元。

棉田丰收离不开科技的支撑。崔立华认为,绿风农业在发展过程中不仅多次尝到了科技增产、增收的甜头,更在公司经营中植入了“大胆研发、谨慎推广”的科学经营决策逻辑。也正因如此,绿风农业选育出多种具有自主知识产权的作物良种,并占据了农业产业链的高位阵地,真正让科技成为企业发展的内生动力,而不只是表面华丽的包装。

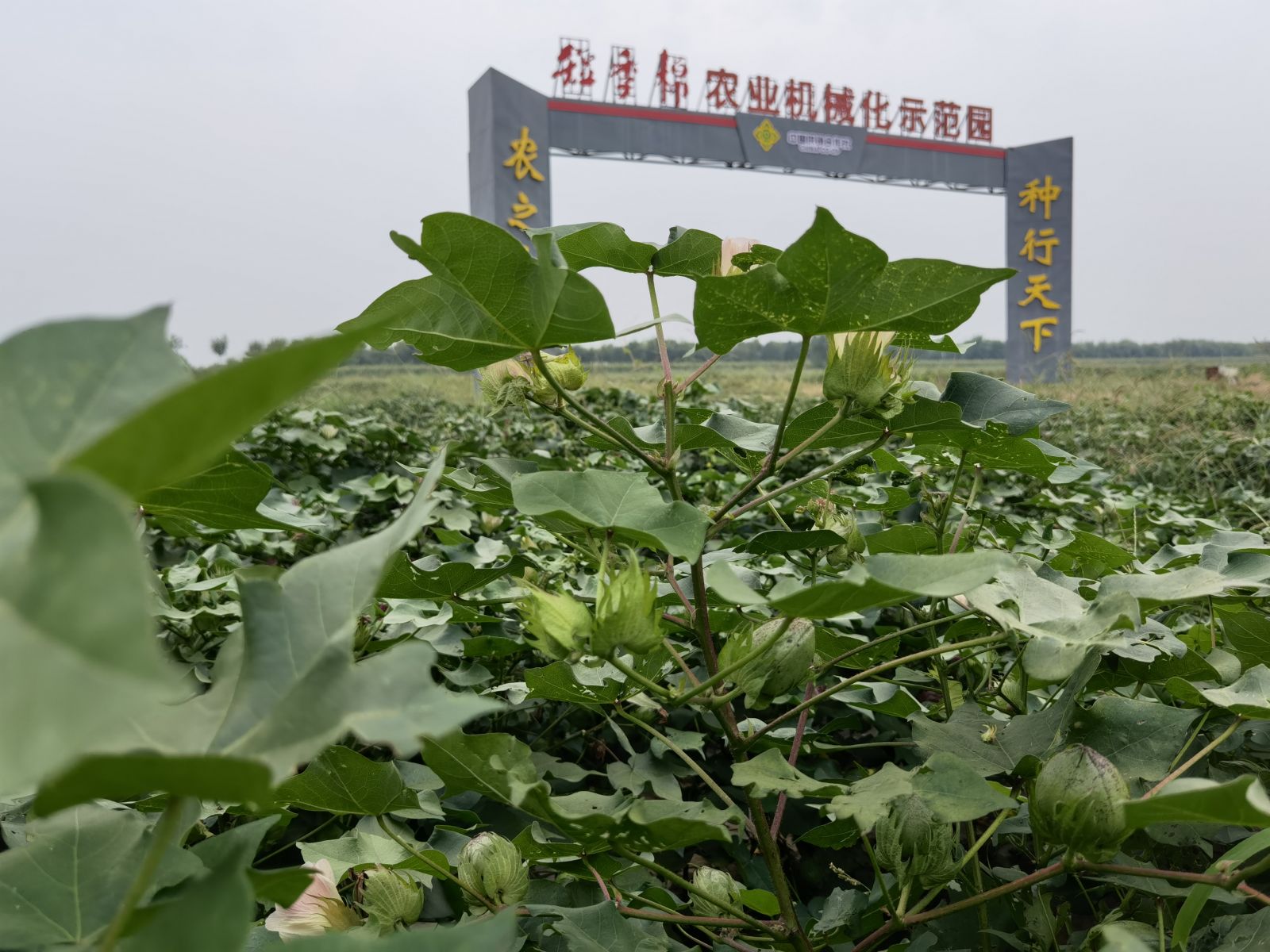

▲丰产增收离不开大型农机的运用

不增产却增收50%,真相不简单

时间回到2009年,那时候土地流转还是一个新名词。有人找到刚刚注册的绿风农业,在其流转的大田里推广了一个新项目:小麦育种。当时小麦收购价格约为每斤1.2元,亩产按千斤计算,产值也才1200元。

单纯种小麦产值不高,但小麦育种还是有一定收益的:翌年夏收,崔立华发现小麦育种田亩产值达到了1800元。“除去其他成本,每亩比粮田增收50%。”他强调说,“关键是还没有采用良种、良法,就增收了50%,说明科技育种增产增收的潜力还很大。”

讲到这里,还是一个“企业向产业上游发展,提高产品附加值”的故事。但崔立华不打算止于此,他打算引进良种小麦:“一方面进一步提高公司产品附加值,另一方面也希望带动无棣粮食增产。”

▲崔立华(左)带客人参观自家农田

不过,良种引进并不容易。崔立华了解到不少失败的案例:“本地曾有企业从河南引进了小麦良种,该品种抗病能力强、粒大饱满,非常适合推广,就是对气温要求太高,当时那家种业企业忽略了这点。”

结果引进当年,滨州气候寒冷,部分参与试验推广的农户差点绝收。

通过这些失败的案例,崔立华意识到良种引进不可盲目跟进,必须建立在严格论证与科学试验的基础上。也就是在这个时候,绿风农业植入了科学的“基因”:很快就与山东省农业科学院建立了紧密合作,还成立了院士工作站,第一时间落地最新的科研成果;后来更是选育出“中原804”紫花苜蓿、“鲁棉532”以及“鲁棉258”等优质棉种,都具有独占性知识产权。

大胆引进科研院所成果,但良种推广工作却小心谨慎:“新选育的良种,我们会连续种植3年,严格论证后才会推广。”崔立华认为企业经营决策的落地,必须科学严谨。

高科技装备有了用武之地

时间到了2019年,彼时的绿风农业已是省级创新企业,种植作物涵盖牧草、小麦、棉花等主要品种,业务涉及农作物及牧草种植、种子生产及批发、农机作业及批发零售、植保作业、精准农业等。

那年,山东省农业科学院棉花研究中心找到了崔立华,想要推广一种新的耕作良法:棉草轮作技术。“简单来说,就是收完棉花种一年生牧草,来年收完牧草再种棉花。”他如是说明。

不过,耕种良法推广也有个过程。“无棣种植棉花,传统上采用‘小双行’密植种法;而大田种棉花,行距要兼顾通风密植,还要考虑后续农机收获,所以定为76厘米最为适宜。”崔立华说。而除了密植,传统和新法在棉机应用、化肥农药的施用上,都有明显的区别,结果当时公司社员都不同意采用新法,甚至连农场工人也劝崔立华别用。但最后在他的坚持下,公司还是采用了新的建植方法。

底气从何而来?崔立华提到了高科技农机的应用。“传统农机播种76厘米行距,距离一远就有误差;而新一代的大型农机配备了北斗导航系统,通过厘米级别的导航定位,在运作过程中自动调整方向,实现精准化播种。”他表示只有精准化播种才是增产的前提。

结果通过采用棉花轻简化栽培技术、棉花超高产栽培技术、科学化控技术等3项关键技术,当年绿风农业的示范区,棉花增产38.52%,每亩增收515.85元。“再加上采用无人智能化农机,可比各家各户种植方式亩省工2个,亩节本增效达到640.85元。一来一去,每亩间接增收千余元。”崔立华介绍说,“如果再加上连作种植的黑麦草,每亩还能增收千余元,合起来就是2000多元。”

▲采用机械化大田耕种的棉田

“每亩能收2000余元,参加试点社员都服气了。第二年,农场工人在自家承包田上种棉,也都用上了新良法。”他说,“结果就是,我自己试验耕种新法,最后带动了本地农技升级。”

▲崔立华与农业专家一同出现在田间地头

将“科技丰收”推广出山东

因为在全国范围内经营牧草,崔立华曾去了一趟西藏,他发现,在这片土地上已初步形成了一条涵盖种草、加工、畜牧的产业链条。

虽有完整的产业链条,但当地种植牧草的农技依然比较原始,“当地种植户几乎完全是靠人力、畜力作业,机械化仍处于起步阶段。”他说。

从机械化的起步阶段到智能化的大规模应用,实际上,崔立华体会到了农业科技对无棣农业发展的重要作用。现在,他希望将科学耕种的良法带到西藏去。

这时,他想到了棉草轮作作的丰收,想到了主动采用良法耕种的农场工人。“良种、良法等农业科技的应用,是丰收的保障;而丰收又是农业科技最直观的成果展示,直接起到推广作用。”崔立华如是总结。

▲草棉轮作已然形成成熟模式

目前,绿风农业已在山东省种子管理总站工作人员的帮助下,无偿援助日喀则地区建植了一个百亩地的高产苜蓿示范片,通过紫花苜蓿的绿色高质高效,引领地方草牧业高速发展。

有了耕种良法,绿风农业在西藏的项目正在紧锣密鼓的论证。或许用不了多久,全新的耕种良法以及智能的大型农机具应用,就会随着另一次丰收,在遥远的藏区落地生根。